CREATIVE × TECHNOLOGY

クリエイティブとテクノロジーで、世界を面白くする。

Making the world more

interesting through

creativity and technology.

01 / 04

Advanced IT TalentDevelopment

ORENDA WORLDは、様々な形の映像表現と3DCG技術に支えられ、 “今までにない”コンテンツを作り上げてきました。

強みであるセッションと技術力を武器に、社会課題を解決すること。

技術力を最大限にアウトプットし、日本の豊かさを守り高め、 すべての人々の世界を面白くしていきます。

『EDENS ZERO』

エンターテインメント

『にじさんじ』

エンターテインメント

『ビリオン×スクール』

エンターテインメント

『進撃の巨人VR: Unbreakable』

エンターテインメント

『クレヨンしんちゃん「炭の町のシロ」』

エンターテインメント

『恋するAI – produced by タップル』

エンターテインメント

『アスタータタリクス』

エンターテインメント

『王様戦隊キングオージャー』

エンターテインメント

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』

エンターテインメント

魔法科高校の劣等生 リローデッド・メモリ

エンターテインメント

『デジタルヒューマン』

AIソリューション

Fate / Grand Order Arcade

エンターテインメント

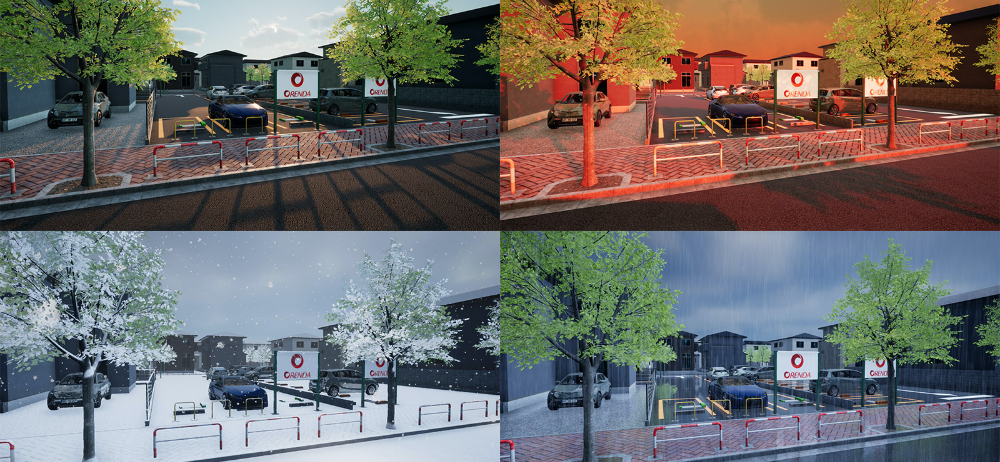

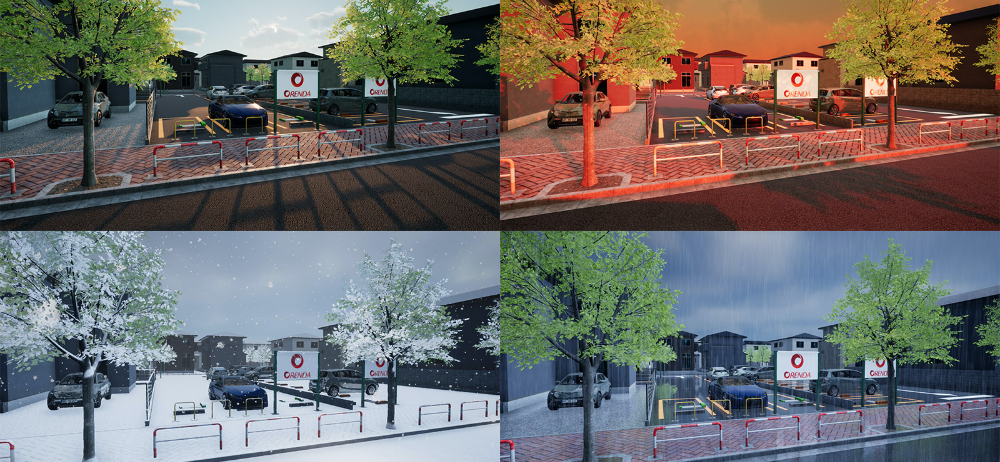

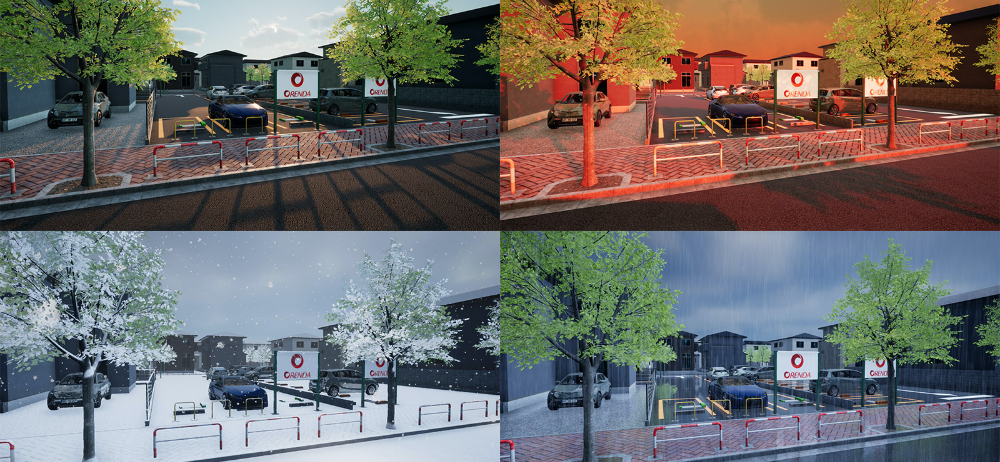

AI活用に最適な教師データを日本の住宅地で

AIソリューション

音声合成・声質変換

AIソリューション

『EDENS ZERO』

エンターテインメント

『にじさんじ』

エンターテインメント

『ビリオン×スクール』

エンターテインメント

『進撃の巨人VR: Unbreakable』

エンターテインメント

『クレヨンしんちゃん「炭の町のシロ」』

エンターテインメント

『恋するAI – produced by タップル』

エンターテインメント

『アスタータタリクス』

エンターテインメント

『王様戦隊キングオージャー』

エンターテインメント

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』

エンターテインメント

魔法科高校の劣等生 リローデッド・メモリ

エンターテインメント

『デジタルヒューマン』

AIソリューション

Fate / Grand Order Arcade

エンターテインメント

AI活用に最適な教師データを日本の住宅地で

AIソリューション

音声合成・声質変換

AIソリューション

『EDENS ZERO』

エンターテインメント

『にじさんじ』

エンターテインメント

『ビリオン×スクール』

エンターテインメント

『進撃の巨人VR: Unbreakable』

エンターテインメント

『クレヨンしんちゃん「炭の町のシロ」』

エンターテインメント

『恋するAI – produced by タップル』

エンターテインメント

『アスタータタリクス』

エンターテインメント

『王様戦隊キングオージャー』

エンターテインメント

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』

エンターテインメント

魔法科高校の劣等生 リローデッド・メモリ

エンターテインメント

『デジタルヒューマン』

AIソリューション

Fate / Grand Order Arcade

エンターテインメント

AI活用に最適な教師データを日本の住宅地で

AIソリューション

音声合成・声質変換

AIソリューション

【第⼆弾協⼒】ORENDA WORLDのAI⾳声技術で松⽥優作⽒の声が蘇る。シャープ「AQUOS R10」新CMの⾳声復元を担当

AIソリューション

_サイズ編集_00000.png)

『逃げ上手の若君』

エンターテインメント

『鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!』

エンターテインメント

スマートフォン「AQUOS」のブランドアンバサダーに、伝説の俳優・松田優作氏を起用

AIソリューション

『FOAMSTARS』

エンターテインメント

『なかやまきんに君 マッスルランナーズ!』

エンターテインメント

『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』

エンターテインメント

『仮面ライダーギーツ』

エンターテインメント

『GUNDAM EVOLUTION』

エンターテインメント

『SHAMAN KING ふんばりクロニクル』

エンターテインメント

『ヘブンバーンズレッド』

エンターテインメント

『テトテ×コネクト』

エンターテインメント

僕のヒーローアカデミア One’s Justice2

エンターテインメント

世界最先端の自動運転・自動駐車シミュレータを制作中

AIソリューション

【第⼆弾協⼒】ORENDA WORLDのAI⾳声技術で松⽥優作⽒の声が蘇る。シャープ「AQUOS R10」新CMの⾳声復元を担当

AIソリューション

_サイズ編集_00000.png)

『逃げ上手の若君』

エンターテインメント

『鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!』

エンターテインメント

スマートフォン「AQUOS」のブランドアンバサダーに、伝説の俳優・松田優作氏を起用

AIソリューション

『FOAMSTARS』

エンターテインメント

『なかやまきんに君 マッスルランナーズ!』

エンターテインメント

『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』

エンターテインメント

『仮面ライダーギーツ』

エンターテインメント

『GUNDAM EVOLUTION』

エンターテインメント

『SHAMAN KING ふんばりクロニクル』

エンターテインメント

『ヘブンバーンズレッド』

エンターテインメント

『テトテ×コネクト』

エンターテインメント

僕のヒーローアカデミア One’s Justice2

エンターテインメント

世界最先端の自動運転・自動駐車シミュレータを制作中

AIソリューション

【第⼆弾協⼒】ORENDA WORLDのAI⾳声技術で松⽥優作⽒の声が蘇る。シャープ「AQUOS R10」新CMの⾳声復元を担当

AIソリューション

_サイズ編集_00000.png)

『逃げ上手の若君』

エンターテインメント

『鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!』

エンターテインメント

スマートフォン「AQUOS」のブランドアンバサダーに、伝説の俳優・松田優作氏を起用

AIソリューション

『FOAMSTARS』

エンターテインメント

『なかやまきんに君 マッスルランナーズ!』

エンターテインメント

『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』

エンターテインメント

『仮面ライダーギーツ』

エンターテインメント

『GUNDAM EVOLUTION』

エンターテインメント

『SHAMAN KING ふんばりクロニクル』

エンターテインメント

『ヘブンバーンズレッド』

エンターテインメント

『テトテ×コネクト』

エンターテインメント

僕のヒーローアカデミア One’s Justice2

エンターテインメント

世界最先端の自動運転・自動駐車シミュレータを制作中

AIソリューション

SERVICE

.png)

.png)

.png)